初期布局的核心在于平衡资源生产、防御效率与空间利用率。电力、食物和水是三大基础资源,需优先规划生产区布局。电力作为避难所运转的基础,建议将电力房间集中布置在上层,便于快速收集资源并应对入侵。食物和水处理设施可紧随其后,形成紧密排列的大房间以提高效率。相同类型的房间合并为三级房间能显著提升产量并降低建设成本。训练区应位于中层,便于居民在训练与生产岗位间快速调配。住宅区建议设置在下层,减少火灾等灾害对核心生产区的影响。

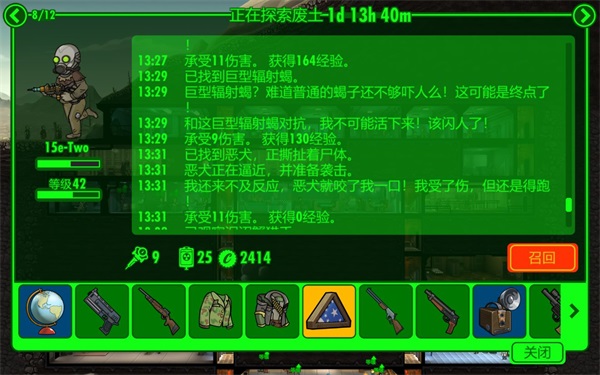

防御布局需重点考虑入口与居民调配。避难所大门是抵御外部威胁的第一道防线,建议在入口附近布置高等级居民和强力武器。采用交叉式房间布局可有效延缓入侵者推进速度,为居民调配争取时间。生产区需常驻部分武装人员,确保遭遇突发袭击时能迅速反击。灾害应对机制同样关键,火灾、虫灾等内部事件会沿相邻房间扩散,因此需避免将关键设施密集排列,并预留人员调动通道。

资源循环与可持续发展是中期布局的重点。建立电力、食物、水的冗余储备以应对突发消耗,尤其是电力需保持总容量40%以上的缓冲空间。仓库区建议分散布置于底层,与生产区保持距离以减少灾害连锁反应。特殊功能区如医院、科研室应独立成区,避免与生产设施相互干扰。娱乐设施需融入生活区,提升居民幸福度以间接提高工作效率。动态监控资源消耗与人口增长比例,防止资源短缺导致连锁崩溃。

每层标准18格空间建议配置两个三联大房间、一个两联中房间及单格电梯,此组合能最大化利用空间且便于升级。电梯数量需严格控制,每层仅需一部纵向电梯以减少电力负担。后期扩建时优先向下挖掘,保留上层结构稳定性。人口规模控制在80-100人可兼顾资源产出与管理效率,避免过早触发高难度入侵事件。定期拆除冗余建筑并优化动线,确保避难所始终处于高效运行状态。

技术细节上需注意属性与建筑的关联性。居民力量属性(S)影响发电厂效率,感知(P)决定净水厂产出,敏捷(A)提升餐厅速度,因此需针对性分配人员。训练室应集中布置以缩短属性培养周期,尤其优先提升耐力(E)增加居民生存能力。武器工坊与装备工坊建议相邻建设,便于材料共享。通过合理布局与属性调配,可构建出兼具生产力、防御力与扩展性的避难所体系。